本アプリは、自分の関心に関する文章を入力したら、関連する歴史の学術用語を検索できるアプリです。歴史の探究をスタートする際に必要な「問い」をブラッシュアップするためのツールとしてお使いください。主に高校生や大学生向けを想定しています。

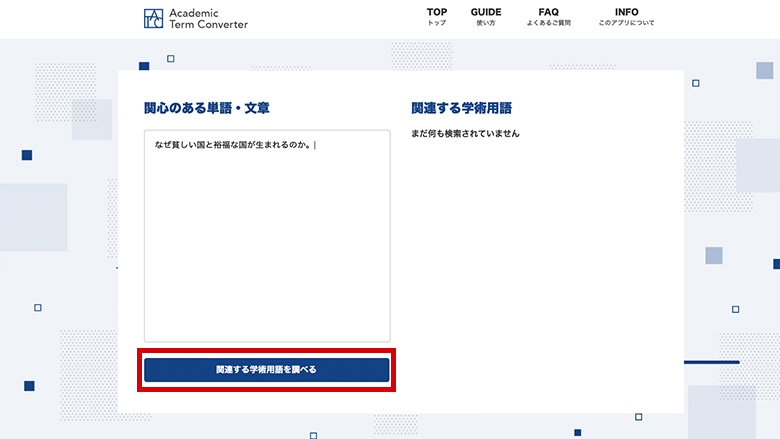

歴史に関する探究をするという前提で、「関心のある単語・文章」の欄に、自分の関心に関する単語や文章を多めに入力してください。問いの形式で、30字以上の文章入力をおすすめします。入力が終わったら、「関連する学術用語を調べる」ボタンを押してください。

検索結果の画面では、関連度の高い学術用語が上にくるように表示されます。気になる学術用語があれば、いくつかクリックしてください。学術用語をクリックすると、「用語の解説」「学術用語の利用例」「参考文献とリンク」「関連ワード」を見ることができます。自分の探究の方向性を広げる情報源として読んでみましょう。

気になる学術用語をキーワードがあれば、WEBでさらに検索してみましょう。

学術的な情報を探す際のサイトは以下がおすすめです。

・日本語の論文の検索サイト CiNii

https://ci.nii.ac.jp

・英語の論文の検索サイト Google Scholar

https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja

調べた内容をもとに、歴史に関する探究の問いをブラッシュアップしましょう。学術用語を使った問いにしたり、新しい切り口の問いにしたりしてみましょう。

本アプリは、歴史の探究における問いづくりを支援するアプリです。以下のように、歴史の探究の問いをブラッシュアップすることを目的に、2時限で授業を構成することをおすすめします。学習者によって異なるテーマで調べていくことになると思いますので、1限の最後に質問を集め、2限までにフィードバックの資料を作成することをおすすめします。

| 時間 | 授業の流れ |

|---|---|

|

5分 (導入) |

・探究の課題と授業の流れの説明 →例「自分の関心に沿った歴史を探究するための問いを50 字でまとめる」 |

|

5分 (方法教授) |

・問いの立て方の例示をする →原因の分析ならWHY、状況の調査ならHOW、真偽の検証ならYES/NO |

|

20分 (調査1) |

・教科書やノートを見直しながら、自分の関心と合わせて初期の問いを作る |

|

10分 (教師への質問) |

・調べた情報でわからない内容をまとめ、先生に質問する |

| 時間 | 授業の流れ |

|---|---|

|

5分 (導入) |

・授業の流れの説明(課題の再提示) |

|

10分 (教師からの助言確認) |

・教師からのフィードバックの内容を読む |

|

25分 (調査2) |

・検索エンジンを使って、問いを推敲する情報を探す |

|

10分 (問いの推敲) |

・調査内容をもとに推敲した問いを書く ・教室内で発表する |